中国经济学思维核心

中国经济学将理念与学术实践相结合极为关键。田国强提出这一看法,强调独特的经济思考方式对于破解经济难题至关重要。各国的发展道路各异,其思维方式亦有所不同。比如,美国倾向于自由市场模式,而中国则注重市场和政府的双重作用。这种差异化的思维使得中国经济形成了独特的增长路径。

多种思维方式能揭示多样的经济现象。在资源分配问题上,西方经济学强调效率,而中国经济学则同时考虑公平和区域均衡。比如,在边远地区设立产业支持计划,尽管短期内经济收益不多,但对整个地区的长远发展至关重要,这正是独特思维方式带来的影响。

国家治理与全球治理联系

仅从国家理论和权力角度去分析国家在全球治理中的地位,这样的认识还不够全面。我们还需深入了解这两者之间的联系。例如,英美等发达国家逐渐远离超国家体系,转而强化国家主体地位的做法,不能仅仅被看作是“逆全球化”或国内政治现象,而应该在全球治理体系的框架内进行深入探讨。

在经济活动中,比如在制定贸易策略时,我们必须兼顾国内工业的发展状况,同时也要关注国际市场以及全球的产业链。在当前全球化的背景下,一个国家的经济政策变动,很可能在别国引发一系列连锁反应。比如,美国对中国发动的贸易战,就对全球贸易的格局造成了显著的影响。

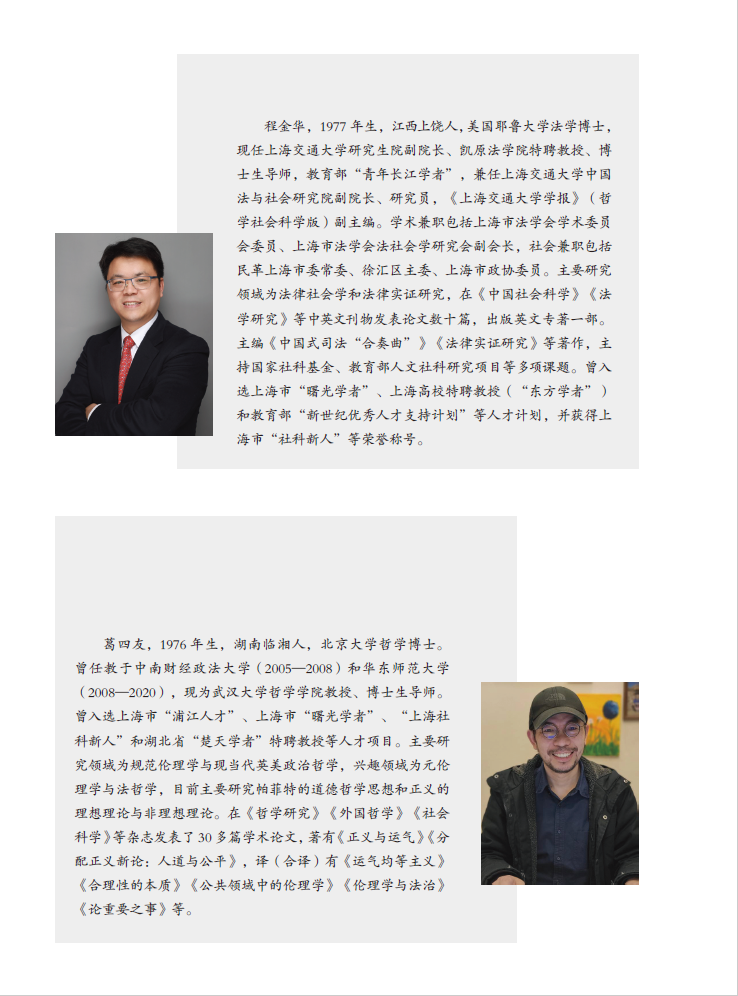

世界银行评估的困境

世界银行评估企业运营环境的体系源自西方经济学,引入我国可能面临不适应的问题。该体系在制定指标、收集数据等方面更符合西方经济体的特点,在我国应用时容易产生偏差和变异。

司法评估存在不足,指标设定过于理想化,与实际脱节;调查对象选取存在偏差;结果分析过于简单。以某些评估指标为例,它们可能并不适合我国司法体系的多元与复杂特性,这可能导致评估结果与真实情况不符。因此,有必要构建符合我国国情的本土化司法评估体系。

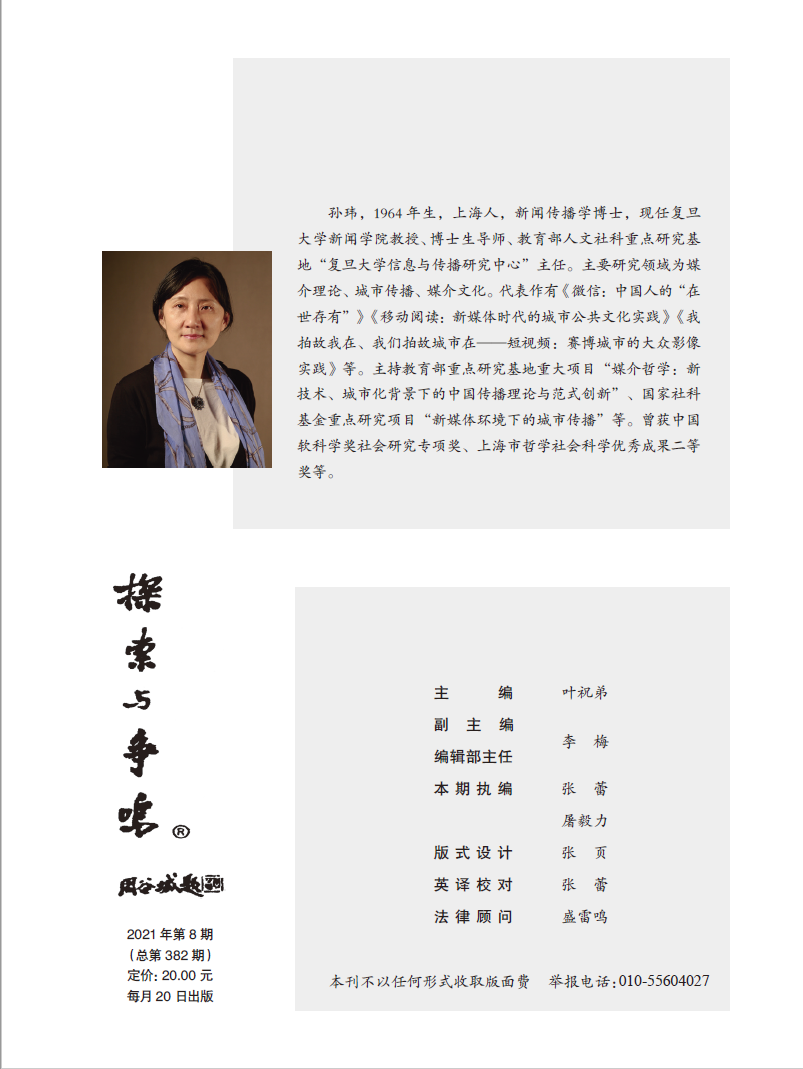

数字时代艺术与城市新关系

“码之城”的诞生展示了数字技术与城市之间崭新联系。数字媒介充当了城市技术运作和社会结构的桥梁。艺术作品不仅映射了城市生活,还塑造了数字化城市的感知界面。例如,《蜻蜓之眼》这类艺术尝试,揭示了艺术对城市感知的塑造作用。

这些艺术活动有助于增强人们对城市的感知,培养他们的城市感知意识。它们运用数字技术,以新颖的方式展示城市元素,使人们能从不同角度审视城市,进而对数字时代的城市文化有了新的领悟。

中华民族意识觉醒轨迹

观察关键历史阶段的发展,我们可以发现中华民族意识觉醒经历了从关注外部到重视内在的转变。把握这一转变及其运作原理,对于我们今天加强中华民族共同体意识至关重要。从近代抵御外敌侵略、寻求民族复兴,到如今强调国内团结、共同进步,这种意识上的变化是显而易见的。

在抗日战争年代,外敌入侵激发了民众的民族觉醒,大家齐心协力抗击敌人;如今,为了实现民族复兴,大家共同奋斗的意识越来越浓。这种意识的转变对于我国制定国家发展策略、增强民族向心力极为关键。

生态灾难与哲学关系重构

在审视生态灾难的议题时,哲学的分析能力至关重要。然而,生态灾难所引发的思维波动与哲学界的沉默不语,使得理性共识变得稀缺,两者之间的协调机制难以实现。但研究方法表明,那些被忽视的哲学议题正逐渐从“沉睡”中苏醒。

未来,哲学对生态灾难的审视或许将成为一种常规,甚至可能催生全新的理论框架。哲学家们或许会从生态道德、持续发展等视角对生态灾难进行深入探讨,进而为解决生态难题贡献新颖的思路与手段。

大家对今后我国经济学领域可能遭遇的特别困难与有利条件有何看法?欢迎在评论区发表意见,点赞之余,也请将这篇文章转发给更多需要的人。