通证经济以及区块链的发展模式等,是当前备受争议且热度颇高的话题。从币圈开始,到链圈,再到通证派,这一系列的变革,其背后蕴含着对区块链的深刻理解,同时也存在着对其重新定义的需求。

币圈初印象

2016 年在北京,比特币背后的区块链技术开始受到关注。那时候,火币和 OK 举办了系列活动,吸引了不少人。很多人在盯着比特币价格的同时,少部分人开始对背后的区块链技术进行探寻。那时进入币圈就如同踏上了一条未知的冒险旅程,充满了好奇心和机会的吸引力,很多人看到了巨大的盈利潜力,便盲目地涌入。实际上,背后的区块链技术才是真正具有潜力的,它就像一块等待打磨的璞玉。

后来,币圈的乱象开始逐步显现出来。有很多人仅仅将注意力集中在币价的波动上,这样就使得市场中的泡沫变得越来越大,投机行为在市场中肆意横行,致使很多人投入的本金都血本无归了。这一系列的情况让人们开始对币圈的运作模式以及背后的技术合理性进行重新的审视和考量。

向链圈探索

当人们把目光从仅仅关注币价转移到区块链技术自身时,链圈开始逐渐发展起来。在北京,有许多技术爱好者聚集在一起,对区块链技术的应用进行探讨,努力想要摆脱单纯的投机氛围。在这个过程当中,大家都在研究怎样将区块链技术运用到实际的场景之中,像溯源、存证等这些方面。

但是,链圈在发展过程中存在一个矛盾点。许多项目仅仅是套用了区块链的概念,而其实际的底层技术并没有发挥出真正具有变革性的作用。这使得很多链圈项目表面上声势浩大,但实际上能够落地的却很少,从侧面也体现出大家对区块链的认知仅仅局限于技术层面所带来的弊端。

通证派的崛起

通证派是对区块链应用进行深入思考后得出的结果。各地开始开展关于通证的研讨活动。有人将通证视为改造版的积分,还有人把它当作货币和股票的结合体。人们渐渐明白通证在区块链生态里的重要性,它能够用来激励参与者,也可以用于分配权益等。

然而,通证模型存在着挑战。从不同的理解角度来看,以及基于不同的设计目的,通证经济模型呈现出多种多样的形式。有的模型侧重于权益方面,有的则偏向于激励方面。怎样去平衡这种权益与激励之间的关系,进而构建出合理且有效的通证模型,就成为了一个新的难题。

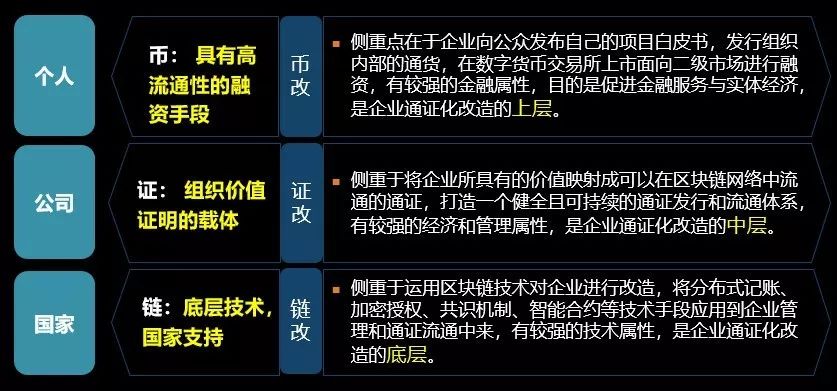

币改链改和STO经历

币改的目的是借助币的形式来对商业模式进行改变。企业希望通过通证来进行融资或者实施激励机制的变革。然而,在实际执行过程中,存在着法规方面的风险以及投机的倾向。链改则是从技术层面去对企业的运作模式进行改造,主要是集中在运用区块链所具有的去中心化、不可篡改等特性。但技术改造通常与商业逻辑很难做到完全契合。

STO 是把证券进行通证化,想要找到合规与创新之间的平衡。它兼具金融和区块链的特性,在特定的区域进行尝试性推进,然而在全球范畴内却受到监管差异的束缚。

链—证—币三位一体模型提出

经历了上述种种情况之后,提出了链—证—币三位一体的模型。链能够提供底层技术方面的支持,币可以提供激励以及价值共享的作用,证则对权益分配等进行规范。这三者之间存在着相互关联的关系。就如同一个稳固的三脚架一样,缺少了其中任何一个部分,都无法稳定地支撑起区块链的生态应用。

在实际项目里,只有将这三者进行整合,才能够避免之前出现的问题。比如说,可以解决无币区块链仅仅停留在技术层面应用的这种局限,从而让区块链能够更好地为实体经济服务。

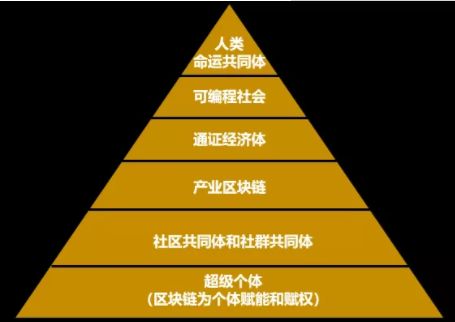

区块链影响世界的六个维度

提出的区块链影响世界的六个维度具有重大意义。涵盖了数字科技以及数字经济、数字金融和数字社会等诸多方面。例如在数字金融维度,区块链有重塑金融交易模式的可能,能使跨境支付更便捷,还能降低手续费等。在数字社会维度,会改变人们的信任模式,推动社会资源的公平化分配。

在实际推广这些理念时,会遇到传统行业既得利益者的抵触。同时,监管机构持有谨慎的态度。此外,公众意识的转变较为缓慢,这些都构成了诸多阻碍。

你觉得怎样才能迅速推广链—证—币三位一体的模型以及区块链影响世界的六个维度的模型?欢迎大家进行评论和互动。要是觉得这篇文章有价值,就请点赞并且分享。