计划经济的初衷与背景

自古以来,人类一直在努力解决两大难题:如何提高社会动力的效率和如何合理分配资源。计划经济自诞生之日起,便与社会主义理念紧密相连,这源于马克思对资本主义市场机制固有缺陷的分析。最初,计划经济的设立旨在弥补市场经济的不足,其核心目标是依靠计划手段来克服市场存在的问题。

起初,众人寄望于计划经济模式,期望它能提升社会运作效率,实现资源的公平分配,构建一个和谐平衡的社会。这一议题成为了热议的焦点,大家普遍认为计划经济能够实现资源的最佳配置,有效解决市场经济的种种问题。

计划经济的理论特点

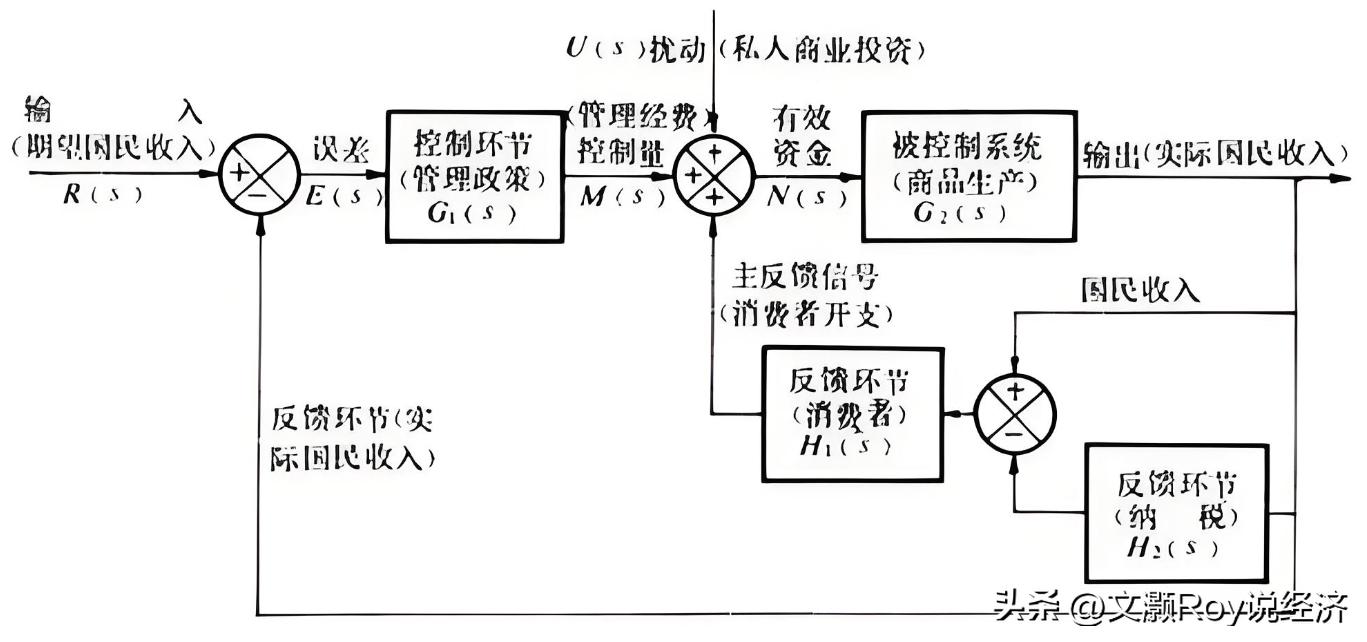

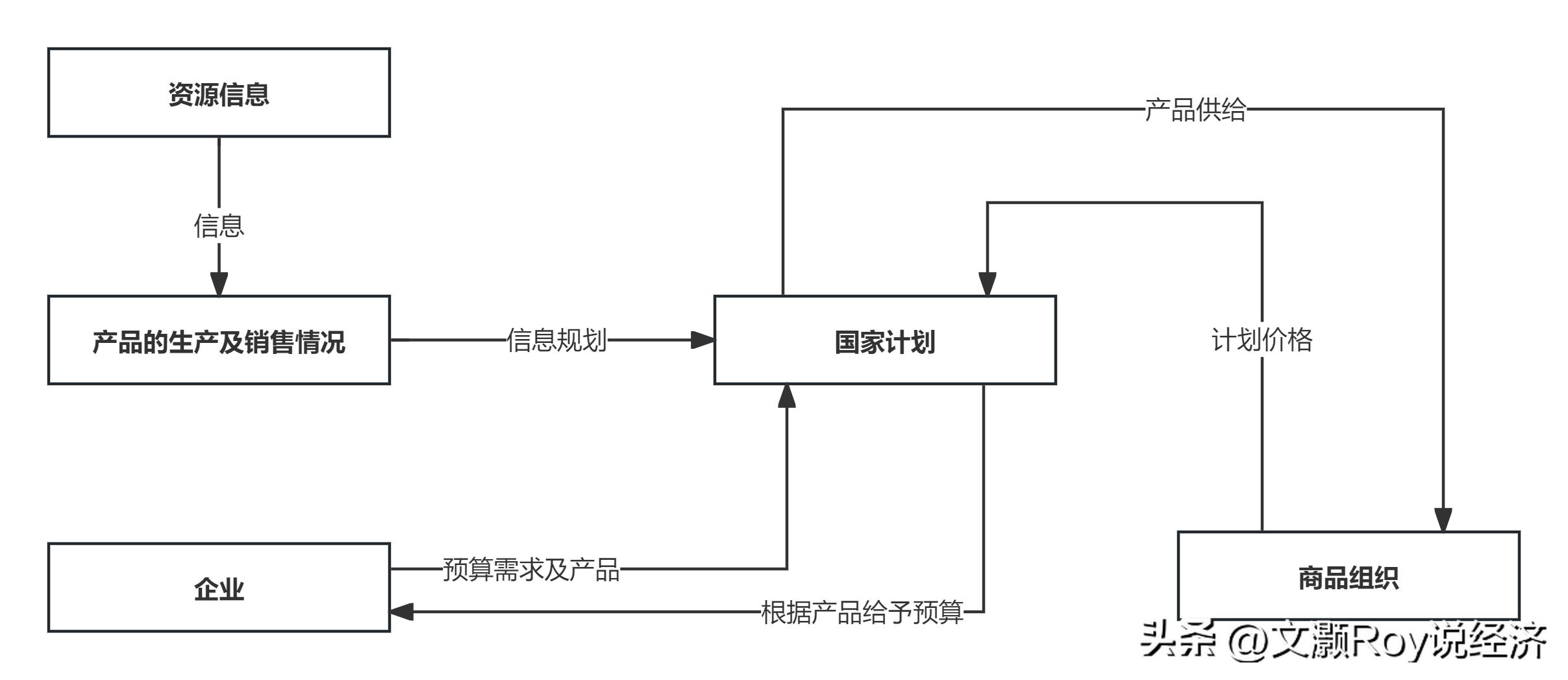

计划经济有其明显的优势。它让中央计划者拥有调动全国资源的权力,能够集中力量完成重大任务,从而最大化资源利用效率。从理论上讲,计划经济依托统计学,旨在解决生产什么等核心问题。

计划经济理论提出,所有事物都可以通过量化计算来衡量。只要数据准确无误、规划合理、执行效率高,它就能成为一种更高级的经济模式。这一点让市场经济产生了一定的担忧。

计划经济在现实的阻碍

计划经济理论中隐含着零成本的前提,但这一设想在现实生活中很难达成。制定计划需要大量的数据支持,然而数据的收集与处理往往难以做到完全客观和理性。当用计划来评估市场时,计划本身的成本计算同样是一项挑战。

传统计划难以准确估算无形资产的价值与费用。在经济活动中,帕累托改进的理念也难以在远离经济前沿的位置得到实现。这些因素限制了计划经济在实际中的应用。

算力与计划经济的矛盾

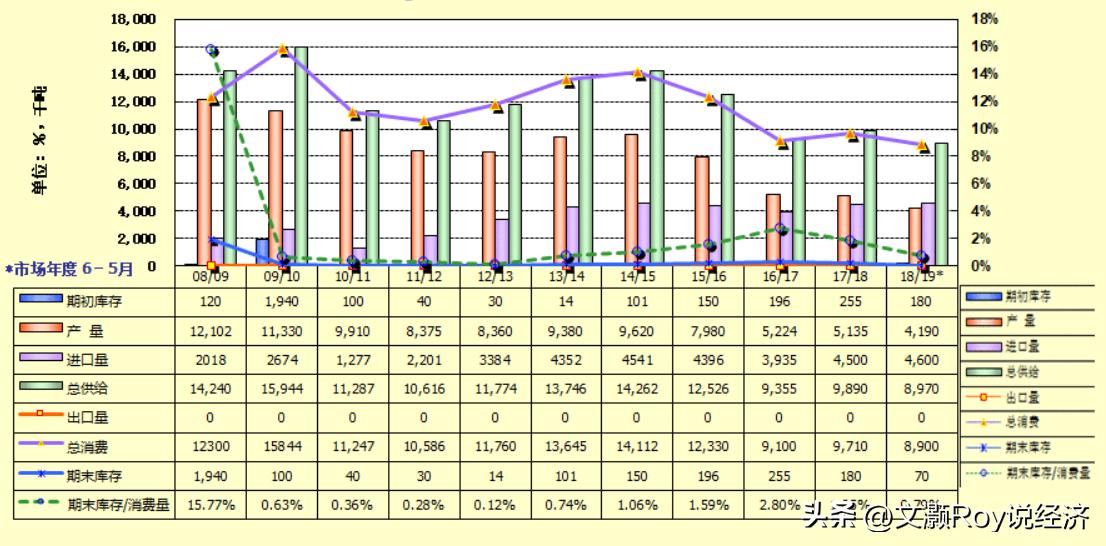

计划经济对计算能力的需求极高,数据越精确,制定的计划就越精确。然而,人类的计算能力有限,工作时间与效率受到多种不确定因素的影响,决策过程往往冗长且缺乏理性,这使得我们在信息处理能力上远远不能满足计划的需求。

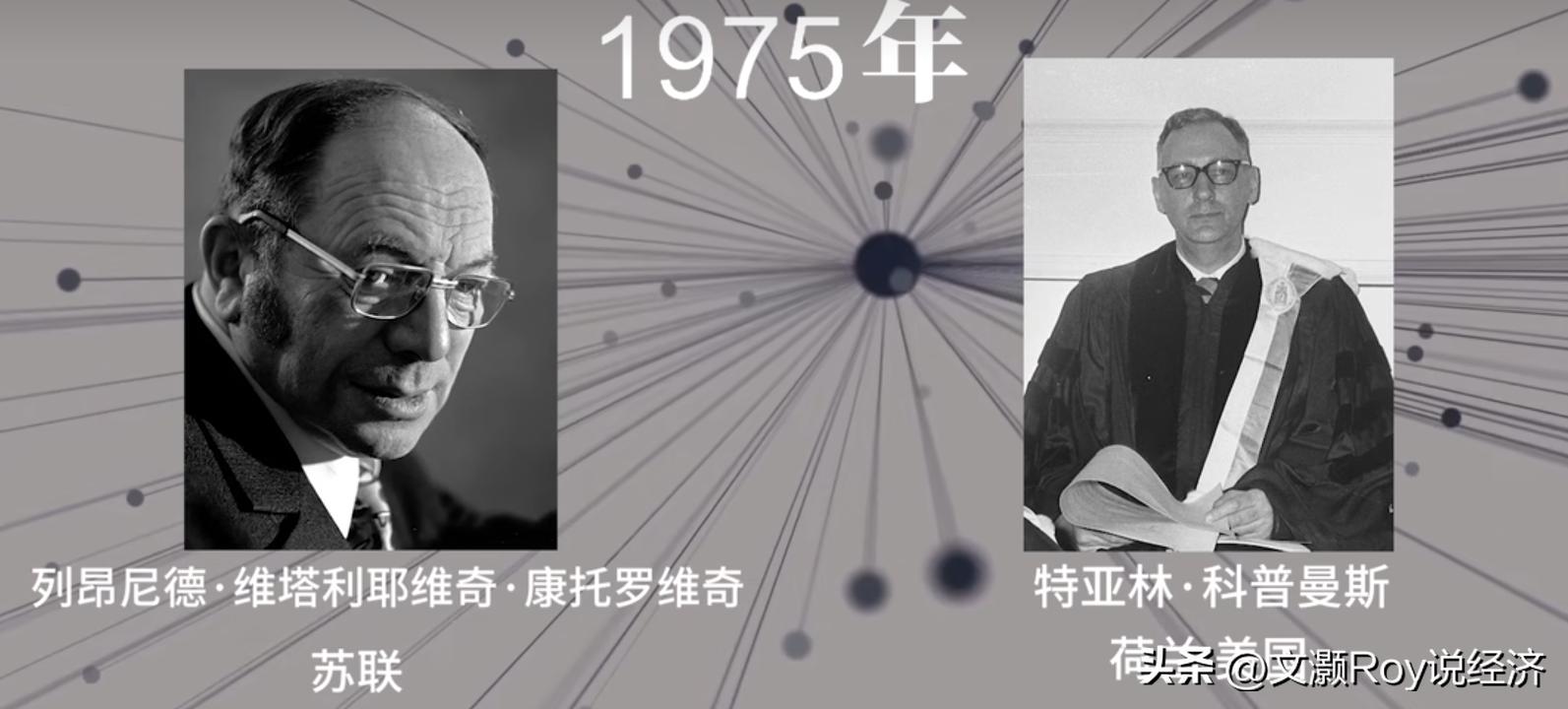

大约在1970年前后,有人进行了相关尝试,不过因为资金问题未能如愿。真正的原因是那时候对人工智能与互联网关系的预测过于前卫。比如,如果经济管理交由电脑,那么经济主导权的问题就浮现了。这背后实际上是因为计算能力无法与模型相匹配,导致传统的计划经济模式失去了效力。

市场与计划经济的对比

市场经济本身充满生机与创造力,然而它也带有固有的缺陷,诸如盲目和滞后等。相对而言,计划经济能在一定程度上克服这些缺陷,有效进行资源的整体调控,并集中资源推动重点领域的发展。

市场在资源分配上更具灵活性,能迅速应对消费者需求。而计划经济在资源大规模调配和基础设施建设方面更加强大。如何在两者之间寻求平衡,这确实是一个值得深入探讨的问题。

未来的可能性探索

如今,人工智能技术日益成熟,那么,新型的计划经济模式是否蕴藏着新的机遇?人工智能所具备的强大计算能力,或许能够弥补传统计划经济在计算力方面的不足,从而使得数据收集和计算更加精确,使经济计划更加科学合理。

然而,这同时也带来了数据保护、权力分配等方面的挑战。关于未来是否能够借助新的计划经济模式实现共同富裕,仍然是个未知数。你认为在人工智能时代,新的计划经济能否引领我们走向共同富裕的未来?欢迎在评论区发表你的看法,别忘了点赞和转发这篇文章!