养老问题在现今社会极为关键,各国养老保险制度各异。德国在养老保险领域有着丰富的经验,而我国还在不断发展和完善之中。这其中,既有我们可以借鉴的成功之处,也有各自需要解决的问题,这些都值得我们深入研究。

德国法定养老保险的意义

德国的法定养老保险构成了其社会福利体系的关键一环。这项制度为德国居民提供了养老的稳定保障。在众多德国城市中,众多退休者正是依赖这一养老保险来支撑日常生活的费用。同时,它对社会公平的维护具有显著影响,确保了无论贫富,每个人都能享有基本的养老保障。因此,德国老人无需担忧晚年生活无着落。而且,法定养老保险展现了福利的普遍性,让德国民众在养老问题上感受到了国家的关怀和支持。

德国社会把养老保险定位为社会稳定的关键支柱。这一理念深植人心,普遍受到人们的认同,参与度很高,因此能确保广大民众拥有可靠的养老经济保障。

德国补充养老保险的类型

德国的补充养老保险种类繁多。其中,企业养老金较为普遍,尤其在大型企业中。例如,某知名德国机械制造公司就为员工设立了企业养老金,员工退休后能额外获得养老收入。还有一种是里斯特养老保险,它享有政府的税收优惠。这些补充养老保险是对法定养老保险的补充,旨在满足民众多样化的养老需求。

德国养老体系中,补充养老保险扮演着独特角色。它针对不同群体,如企业养老金主要面向企业员工,与里斯特养老保险相辅相成。各类就业形态和收入水平的人可根据个人状况挑选合适的补充养老保险。

德国税收杠杆与补充养老保险发展

德国通过税收手段促进民众参加补充养老保险。这种做法有效激发了人们的参保热情。同时,它也确保了不同收入水平的人群都能享受到公平待遇。比如,德国政府设定了特定的税收减免标准,使得无论是高收入者还是低收入者,都能根据自己的实际情况,在参加补充养老保险时获得相应的税收优惠。政府通过税收政策引导人们踊跃加入补充养老保险。

尽管如此,并非全然完美。部分税收政策的繁琐细节,偶尔会让大众感到困惑。以一位小零售商为例,他或许想加入补充养老保险,但若对税收优惠的复杂规定理解不足,这或许会左右他是否选择参保。不过,总体来看,税收手段在促进补充养老保险的发展方面,仍发挥着不容忽视的正面作用。

我国企业年金发展现状及问题

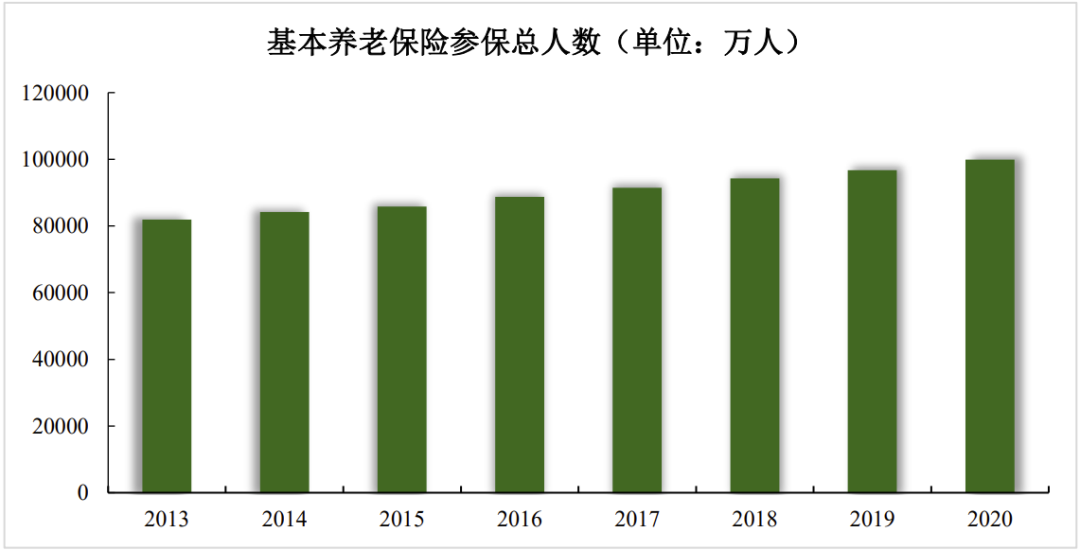

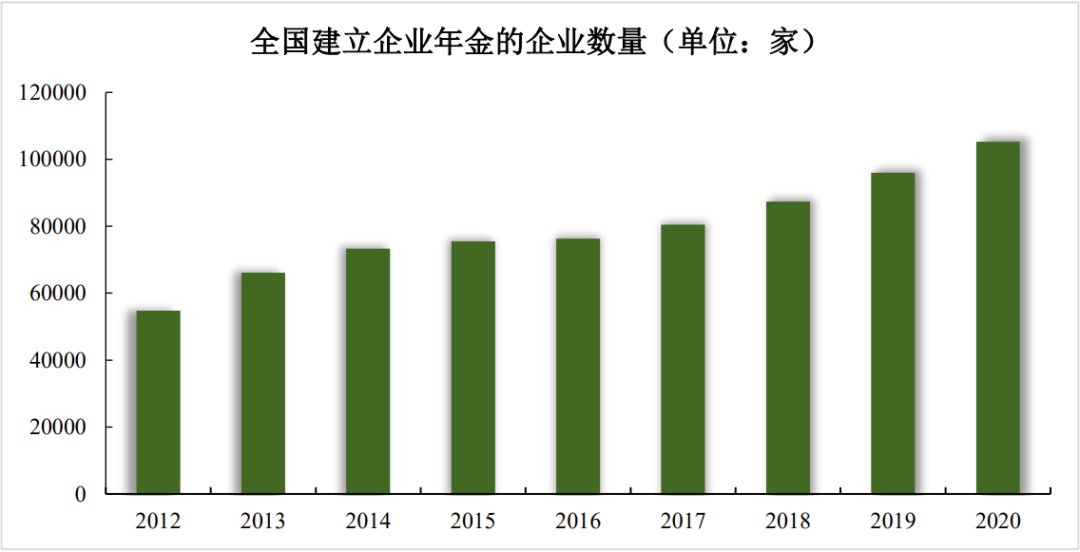

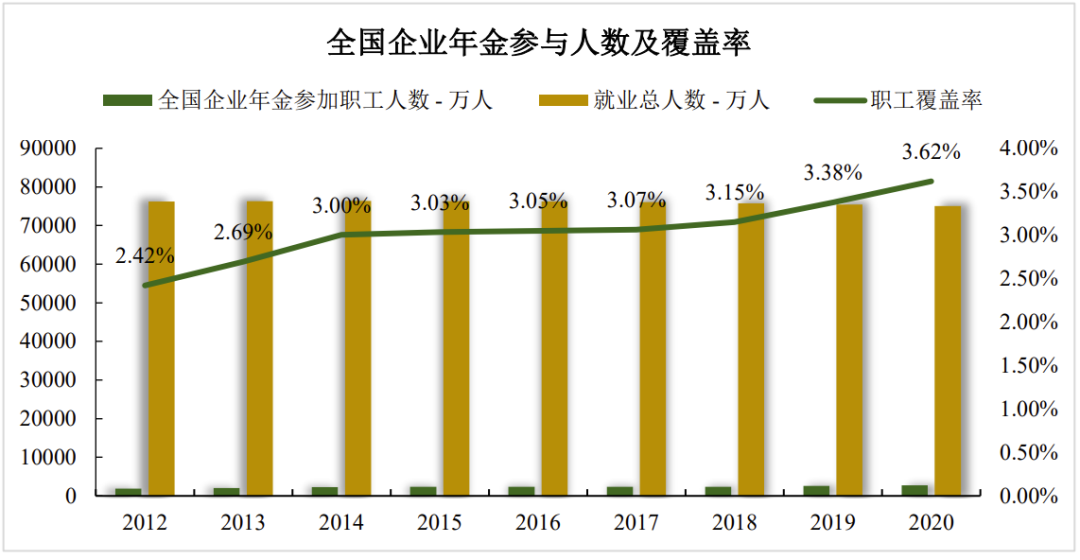

自2004年起,我国便开始实施企业年金制度,不过其发展步伐相对迟缓。根据现有数据,全国企业加入的比例不高。众多小型企业甚至没有设立相关计划。造成这一现象的一个重要因素是,公众对养老保障的认识不足。不少城市中,企业员工对于企业年金一无所知。此外,企业年金退休提取时的税收优惠不够吸引人,这也是一大障碍。

许多大公司虽然设有企业年金计划,但在实际操作中却面临不少难题,比如资金管理不够公开透明。此外,受益人群的范围狭窄,众多中小企业员工无法从企业年金中获得养老保障。若不解决这些问题,企业年金在我国养老保障体系中的作用将难以得到有效提升。

我国第三支柱养老保险发展状况

在我国,个人储蓄型养老保险及商业养老保险的第三支柱发展较为滞后。观察市场可知,可供选择的产品数量不多。此外,政策扶持尚需加大。当前,尚未形成完善的制度体系。众多地区中,不少消费者在寻求一份适宜的个人储蓄型养老保险时,却发现可供选择的产品种类十分有限。

这种状况导致无法满足人们不断增长的养老需求,尤其是高收入群体和新兴行业从业者,他们渴望更多样化的养老途径。若能促进第三支柱的壮大,将为这些人提供更多养老选择,进而缓解国家在养老财政方面的负担。

我国应向德国借鉴的经验

我国可以参考德国实行的补充养老保险直接补贴措施。德国的里斯特保险计划中,直接补贴政策效果显著,有效降低了法定养老保险的比重,提高了补充养老保险的比重。在制定我国的补贴政策时,应明确补贴的大致方向,再根据不同人群的具体情况制定细致的细则。这样做有助于吸引更多民众加入养老保险体系。

我们还需借鉴德国的补充养老保险税收优惠措施。德国通过税收优惠吸引不同收入层级的参保,我国也应结合自身国情,制定出适宜的税收优惠政策,以此推动第二、三支柱养老保险的进步,为公众打造一个更加健全的养老保障体系。

你觉得我国何时能建立起类似德国的健全养老体系?欢迎各位留言交流、点赞并转发这篇文章。